Introducción

Durante los últimos 15 años hemos visto un incremento en los debates y la atención de distintos actores sobre el papel de la alimentación en la múltiple crisis que vivimos (cambio climático, desigualdad creciente, hambre y malnutrición), la necesidad de transformación de los sistemas alimentarios, y el carácter estratégico de la alimentación para alcanzar la Agenda 2023 para el Desarrollo Sostenible. Existe un consenso general sobre la necesidad que tienen los sistemas alimentarios de transformaciones a múltiples escalas, lugares y dimensiones para alcanzar la sostenibilidad, la equidad y la justicia; pero aún persisten ciertos debates, especialmente sobre las soluciones. Uno de ellos, es si nuestro sistema alimentario necesita trabajar con la naturaleza o ser más natural.

Este año, MESA está trabajando en el tema de Naturaleza, explorando como las ideas sobre la naturaleza y lo que se considera natural informan los debates sobre qué y cómo deberíamos crecer, conservar y comer los productos de la naturaleza (plantas y animales). Lo que entendemos por los términos ´naturaleza´ y ´natural´ varía considerablemente, y mucho de ese entendimiento esta informado por la cultura, el paisaje y la experiencia, y, por tanto, tiene un componente geográfico y territorial. Además, teniendo en cuenta las complejas interconexiones y dependencias de los desafíos presentes en los sistemas alimentarios locales y globales, así como la diversidad de sociedades y culturas alrededor del mundo; un mismo asunto puede ser abordado de maneras diferentes, complementarias o incluso contradictorias. Lo que puede parecer el mismo desafío o evento, puede tener diferentes patrones, estructuras y valores en distintas partes del mundo.

MESA tiene la oportunidad de explorar estas diferencias y similitudes a medida que amplía el alcance de su trabajo en América Latina a través de una alianza con la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes en Colombia y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este artículo de blog hace parte de esa expansión, y busca reflejar la mencionada diversidad geográfica a lo ancho de nuestro trabajo, discutiendo cómo los asuntos tratados en el tema Naturaleza están presentes o no en el debate en Colombia, cuáles son las diferencias y qué otros aspectos o ángulos existen en el país.

Ganadería, clima y debates alimentarios

En un contexto global, la ganadería es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI). De acuerdo con la FAO, para 2015 los sistemas ganaderos contribuyeron con 6,2 gigatoneladas de las emisiones de CO2 equivalente, lo que representa el 12% de las emisiones de GEI provocadas por actividades humanas y cerca del 40% del total de emisiones de los sistemas agroalimentarios. Adicionalmente, la producción ganadera genera otros impactos ambientales relacionados con el uso del agua, la eutrofización, el uso de la tierra y la pérdida de biodiversidad; tanto directamente como a través de la competencia entre piensos y alimentos. Por otra parte, el impacto que tiene el consumo de carne en la salud humana depende del tipo y la cantidad de carne, así como de factores genéticos y socioeconómicos. Sin embargo, existe un consenso relativamente establecido de que una dieta saludable debe incluir menores cantidades de proteína animal (en comparación con la dieta occidental estándar) y que un alto consumo de carne roja, y especialmente carne procesada, se asocia con un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT), incluidas el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2[1].

Los impactos de los sistemas ganaderos y la producción de carne en la salud y sostenibilidad de los sistemas alimentarios son un área de creciente interés alrededor del mundo. Los efectos sobre la salud humana de una dieta alta en carne, la (in)sostenibilidad ambiental de ciertos sistemas de producción ganadera, y el crecimiento global de este sector están siendo ampliamente debatidos, así como las alternativas de dietas y sistemas productivos necesarios para abordar estos impactos (el documento de MESA “Meat, metrics and mindsets” explora estos aspectos en detalle). Estos debates están también presentes en Colombia. Sin embargo, como en varios países de América Latina, estos asuntos tienen capas adicionales que mueven la conversación en diferentes direcciones y se basan en motivaciones específicas que surgen de los contextos nacionales e incluso territoriales.

Como se expone en la serie de recursos producidos por MESA bajo el título “Meat: the four futures” una buena parte del debate en los países occidentales se concentra en el tipo de dieta que se debería seguir y en las políticas de producción y consumo que permiten o restringen esas alternativas. En Colombia, el debate parte de la historia sociopolítica y de su condición geográfica como país tropical y megadiverso. En las siguientes secciones abordaré algunos de estos elementos. Primero, comentaré la relación entre la ganadería, el conflicto armado del país y la deforestación de la Amazonía; luego aportaré algunas breves ideas sobre una producción y un consumo más natural, profundizando en las últimas regulaciones de Colombia en materia de Alimentos Ultra Procesados y compras públicas, así como algunos avances en agroecología.

Vacas, deforestación y paz en Colombia

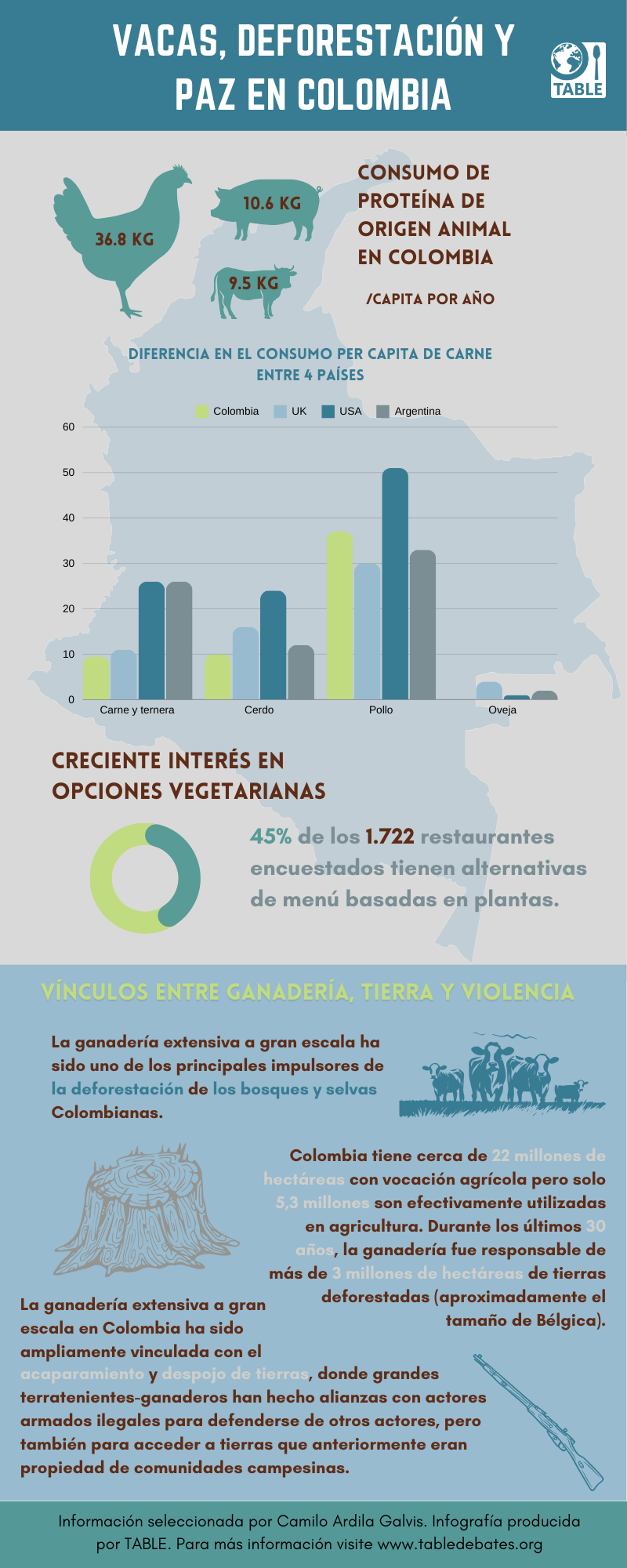

Colombia tiene un consumo diversificado de proteína de origen animal, con la carne de pollo y sus derivados como la principal fuente (36,8 kg/per cápita por año), seguida de la carne de cerdo (10,6 kg/per cápita por año) y la carne de res (9,5 kg/per cápita por año). A excepción del pollo, los niveles de consumo de proteína de origen animal del país son inferiores que aquellos en Argentina, Reino Unido (UK) o el promedio de la OCDE (ver la tabla abajo). Además, en los últimos años, el consumo de pescado, pollo, y especialmente cerdo ha venido creciendo en el país, ganándole espacio a la carne de res; parcialmente debido al aumento en el costo de esta última.

Las alternativas de proteína de origen vegetal también han venido en aumento en los últimos años. A pesar de la falta de datos sólidos y oficiales, algunos estudios independientes, como uno reciente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES), confirman el aumento de interés de los consumidores por las comidas basadas en plantas y la disponibilidad de opciones vegetarianas y veganas en los restaurantes. El estudio encontró que, entre enero de 2022 y junio de 2023, el interés por los platos vegetarianos aumentó más de 150%, mientras que la preferencia por la comida vegana ha experimentado un crecimiento del 433%; y de 1.722 restaurantes analizados, el 45% cuenta con alternativas de menú basadas en plantas. Sin embargo, el hecho de que estos restaurantes estén ubicados en las principales ciudades (Cartagena, Bogotá, Medellín, entre otras), atendiendo a grupos de ingresos medios-altos y turistas extranjeros; y que las hamburguesas y pizzas a base de plantas representaron hasta el 60% de las búsquedas de los consumidores en estos restaurantes; sugiere que se trata más de una oportunidad de mercado y una tendencia de “moda” que de un cambio de comportamiento basado en consideraciones ambientales y de salud. Más investigaciones y diálogos deberían profundizar en esta temática, ya que no ha habido en Colombia un debate amplio y profundo sobre el consumo de carne o las dietas basadas en plantas. Una de las razones que podrían explicar esto es que la ganadería y la producción de carne en el país generan debates profundamente políticos y sensibles en torno a cuestiones específicas de nuestro contexto, como los conflictos por el uso de la tierra, el conflicto armado y la deforestación.

KG/capita | Colombia | UK | USA | Argentina | PROMEDIO OECD |

|---|

Carne de res y ternea | 9.5 | 11 | 26 | 36 | 14.4 |

|---|

Cerdo | 10.6 | 15.7 | 23.8 | 11.6 | 22.9 |

|---|

Aves de corral (pollo) | 36.8 | 30.6 | 50.9 | 38.5 | 33 |

|---|

Oveja | 0.1 | 3.8 | 0.4 | 1.0 | 1.3 |

|---|

Sumatoria | 57 | 61.1 | 101.1 | 86.1 | 71.6 |

|---|

Fuente: OECD -FAO Agricultural Outlook 2021

Para comenzar, en Colombia la ganadería extensiva ha sido ampliamente vinculada con el acaparamiento y despojo de tierras durante el más de medio siglo de conflicto armado en el país[2]. Grandes terratenientes-ganaderos y empresas ganaderas han hecho alianzas con actores armados ilegales, la mayoría de ellos grupos paramilitares, para defenderse de otros actores armados, pero también para acceder a tierras que anteriormente eran propiedad de comunidades campesinas desplazadas y han legalizado este despojo mediante el uso o la creación de redes entre ganaderos, grupos paramilitares, gobiernos locales y otros actores. El tema es muy complejo, tiene diferentes modalidades de despojo y muchos actores involucrados además de los grandes ganaderos. Para dar una idea de la magnitud del problema, la Comisión de la Verdad de Colombia destaca que, según datos de la Encuesta Nacional de Víctimas, de 1985 a 2013 más de 537.000 familias fueron despojadas de sus tierras o tuvieron que abandonarlas por la fuerza. Del mismo modo, entre 1995 y 2004, más de ocho millones de hectáreas fueron despojadas o abandonadas, un territorio similar al tamaño de Austria.

En segundo lugar, la ganadería a gran escala en el país ha sido uno de los principales impulsores de la deforestación en nuestras selvas y bosques. Un reciente estudio encontró que, durante los últimos 30 años, el cambio ilícito del uso de la tierra de bosques a ganadería fue responsable de más de 3 millones de hectáreas de tierras deforestadas[3](aproximadamente el tamaño de Bélgica). Esto ha sido particularmente dramático fuera de la frontera agrícola (áreas donde las actividades agrícolas están excluidas por ley) y posterior al Acuerdo de Paz de 2016. Un análisis de Dejusticia (centro de estudios jurídicos y sociales con sede en Colombia que se enfoca en la investigación-acción), tras un trabajo de la Agencia de Investigación Ambiental (una ONG internacional con oficinas en Londres y Washington que investiga y hace campaña contra los delitos y abusos ambientales), destaca que, a pesar de contar con herramientas para controlar los riesgos de deforestación asociados al suministro de carne, la ganadería es, cada vez más, uno de los principales responsables de la deforestación en la región amazónica de Colombia. Entre las herramientas disponibles por el Gobierno se encuentran sistemas de información para rastrear el ganado y su origen en los puntos críticos de deforestación; un marco regulatorio que restringe tanto la producción ganadera en áreas ambientalmente protegidas como el movimiento de vacas en el país; además de diversos acuerdos voluntarios de no deforestación con empresas. Adicionalmente, las oportunidades de comercio internacional para la carne vacuna colombiana sólo parecen generar más presión sobre el problema, ya que se espera que las exportaciones crezcan gracias a nuevos socios internacionales como China. Actualmente, los principales mercados de la carne vacuna colombiana son Chile, Egipto, Líbano, Jordania, Arabia Saudita y Rusia (antes de las sanciones por el conflicto con Ucrania).

Finalmente, hay un importante, y conocido, conflicto por el uso de la tierra entre agricultura y ganadería. Colombia tiene cerca de 22 millones de hectáreas con vocación agrícola de las cuales 5,3 millones son efectivamente utilizadas en agricultura. En contraste, el país cuenta con 15 millones de hectáreas con vocación ganadera pero más de 35 millones de hectáreas se utilizan actualmente en ganadería, presentándose un uso inadecuado de tierras forestales y agrícolas. Este conflicto por el uso del suelo se exacerba y está interconectado con la dramática concentración de la tierra; el 1% de las explotaciones más grandes posee el 81% de la tierra, mientras que el otro 99% tiene acceso al 19% de la tierra. Además, la mayor parte de la ganadería colombiana se maneja bajo sistemas extensivos; un análisis de Oxfam basado en el Censo Agropecuario de 2014, señaló que “un millón de explotaciones campesinas tienen un tamaño inferior a la tierra de la que dispone en promedio una vaca en Colombia” (p. 24)!

Dado este contexto complejo y problemático, las preocupaciones y los debates públicos sobre la ganadería en Colombia tienden a centrarse mucho menos en las emisiones de GEI que surgen del sector, o en el papel de la carne en la dieta, sino más bien en estas cuestiones profundamente políticas como el uso de la tierra, despojo-restitución y deforestación.

Una producción más natural

Existe un debate en curso en Colombia relacionado con la incorporación de la naturaleza al sistema alimentario, por lo menos, desde una perspectiva productiva y en relación con la adopción de enfoques agropecuarios más sostenibles y naturales. Partiendo del acuerdo que los sistemas alimentarios, y especialmente los sistemas de producción agropecuaria, deben transformarse para mitigar y adaptarse a la crisis climática; diferentes grupos de actores han promovido enfoques como la agricultura orgánica, la agricultura regenerativa o la agroecología. La necesidad de adoptar y promover enfoques más sostenibles es evidente. Colombia tiene uno de los mayores consumos de agroquímicos en América Latina con un uso de fertilizantes 4,8 veces el promedio de la OCDE. De igual forma, el 40% de los suelos están erosionados y se estima que para 2040 habrá una reducción promedio del 7,4% en la productividad de una serie de cultivos (especialmente maíz, papa y arroz) debido al cambio climático[4].

Given this context, several sustainable approaches have been promoted in the country in recent decades: sustainable intensification, climate smart agriculture, organic agriculture, regenerative agriculture and, more recently, agroecology. The country, with the leadership of the Ministry of Agriculture and the active participation of peasant organizations, is advancing in the construction of the national public policy for agroecology while the Congress is discussing a public bill on the same matter. However, there have been very few debates, if any, about how different sustainable agriculture approaches will benefit from these new policies, and what common ground agroecology, regenerative agriculture, and organic agriculture share, at least in relation to environmental sustainability and biodiversity conservation. As shown in TABLE’s diagram “Exploring the ebbs and flows of Regenerative Agriculture, Organic and Agroecology”, despite differences in the dimensions and the underlying concerns of these approaches, there is valuable common ground in the farm practices that they promote, their focus on the need to preserve natural resources, and the aim of achieving sustainable and resilient farming systems. Although I subscribe myself with agroecology (from my academic background and my consumer choices), I believe that there is an urgent need to transcend what separates these approaches and to generate common actions from what unites them: promotion of farm biodiversity, carbon sequestration and ensuring soil health.

Consumo más natural: cambios en la dieta y traer la naturaleza al plato

En un país donde el 56,4% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad y el 24,4% de los niños y niñas entre 5 y 12 años tienen sobrepeso[5], las cuestiones asociadas a las dietas generan mucho debate sobre la salud. El tema de los alimentos ultraprocesados (AUP) es otro tema que viene recibiendo una atención creciente en Colombia, como en otros países.

Los debates globales en torno a los AUP abarcan una variedad de temas, desde los impactos nutricionales en la salud hasta los desequilibrios de poder (corporativo) y preguntas sobre la libertad de elección que tienen o deberían tener los individuos sobre lo que comen. Algunas de estas discusiones, desde una perspectiva occidental (UE/UK), se pueden encontrar en el documento de MESA sobre el concepto de AUP; en el artículo que explora las conexiones entre la soja, el cambio de uso de la tierra y las discusiones sobre fuentes de proteínas de origen animal versus vegetal; así como en otros productos en preparación (un episodio de Feed sobre ´The Power of UPF´, un intercambio de cartas y un ensayo sobre la AUP y la naturalidad).

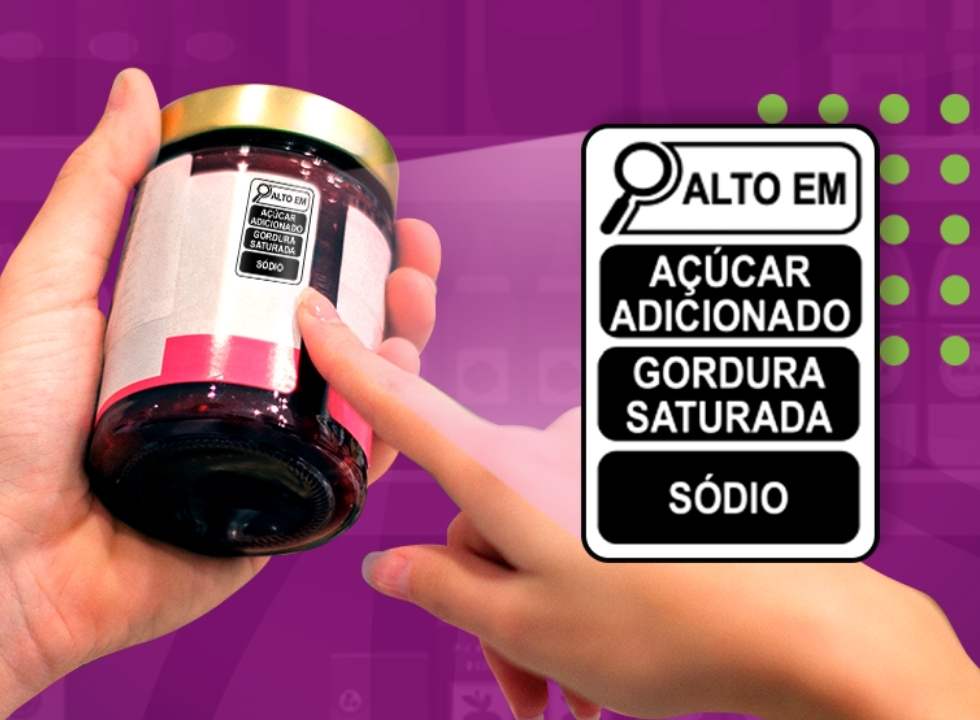

Uno de los ámbitos de debate en torno a los AUP se refiere a la necesidad o conveniencia de regular la producción o comercialización de estos productos, o desde otra perspectiva, a la importancia de brindar a los consumidores la suficiente información para elegir alimentos más saludables. América Latina y el Caribe están a la cabeza en este sentido: los 35 países de la región han discutido el etiquetado frontal de advertencia, 11 países lo han adoptado formalmente y 7 países han comenzado a implementarlo (Chile, Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, y la República Bolivariana de Venezuela)[6]. Esto es, en parte, consecuencia de los esfuerzos colectivos a nivel regional que comenzaron en 2014, cuando los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobaron un Plan de Acción de cinco años cuyo objetivo central era detener un mayor aumento de la obesidad, particularmente en niños, niñas y adolescentes. Este plan establecía la implementación de políticas fiscales (impuestos a la salud), la regulación de la comercialización y el etiquetado de alimentos, mejoras en los ambientes alimentarios, y promoción de la lactancia materna y la alimentación saludable. El plan también contribuyó al Modelo de Perfil de Nutrientes y la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 de la Organización Panamericana de la Salud.

Fotos del etiquetado frontal de advertencia en algunos países de América Latina

Colombia ha adoptado recientemente dos normas relativas a los AUP. En primer lugar, la Ley 2120 de 2021 establece la obligación, para todos los fabricantes e importadores, de contar con etiquetado frontal de advertencia en todos los productos comestibles si estos contienen exceso de sodio, azúcar, grasas saturadas, grasas trans o si contienen edulcorantes. Además, define estos productos según su nivel de procesamiento (basado en la clasificación NOVA) y tiene en cuenta las recomendaciones de la OMS y la OPS. La Ley está regulada por las Resoluciones Ministeriales N° 810 de 2021 y N° 2492 de 2022. Esta última ha ajustado las etiquetas para que sean octogonales y cumplan con las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, la situación para los consumidores es confusa y se necesita profundizar las campañas pedagógicas. Esto es especialmente necesario ahora que, debido al cambio de forma de la etiqueta y al periodo de transición que permite a las empresas ajustar sus etiquetas, podemos encontrar en las tiendas y supermercados productos con etiquetado circular, otros con etiquetado octogonal y otros sin etiquetado frontal de advertencia pero que están clasificados como AUP. Se espera que a partir del 15 de junio de 2024 todos los productos cumplan con la normativa.

La segunda norma, aprobada por el Congreso de Colombia en noviembre de 2022, es una reforma tributaria que incluyó (en el Artículo 54) un impuesto saludable, o impuesto a la “comida chatarra” (bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados)[7]. El impuesto entrará en vigor de forma paulatina entre 2023 y 2025, y es visto por partidarios como las ONG Dejusticia o RedPaPaz, y por el Gobierno de Colombia, como parte de las políticas de salud pública y como un hito para la reducción de la prevalencia de la obesidad y las enfermedades no transmisibles (ENT) relacionadas con la dieta. Sin embargo, algunos críticos del impuesto, como las grandes industrias de bebidas azucaradas y la Asociación Nacional de Comerciantes FENALCO, han afirmado que el impuesto afectará principalmente a los consumidores de bajos ingresos y a las tiendas de barrio. Adicionalmente, la exención de algunos productos ultra procesados, además de los médicos (ver recuadro), plantea la cuestión de si habrá un aumento en el consumo de estos productos exentos en lugar de una disminución general en el consumo de AUP como pretende el impuesto.

Comments (0)