En Colombia, como en muchos países de América Latina, la desigualdad es una característica intrínseca del desarrollo, que se manifiesta en todos los aspectos de la vida de las personas. Sin embargo, no ha sido un aspecto ampliamente explorado en las discusiones sobre el sistema alimentario.

Desde MESA Colombia venimos trabajando en 2025 sobre algunas preguntas alrededor de dimensiones y expresiones de la desigualdad en los sistemas alimentarios de Colombia. Este ensayo busca generar reflexiones sobre estas preguntas y sobre la necesidad de profundizar el diálogo alrededor de los acuerdos o desacuerdos que estas generen.

¿Por qué hablar de desigualdad?

Los sistemas alimentarios están atravesados por múltiples dimensiones incluyendo la social, ambiental, económica, cultural y política. En los últimos años y ante los grandes desafíos que se enfrentan en cada una de estas dimensiones, el enfoque de los sistemas alimentarios no solo ha cobrado relevancia, sino que se ha convertido en un aspecto esencial para el análisis de las crisis interconectadas, así como para el diseño de respuestas y soluciones a estas problemáticas.

Un aspecto que ha recibido poca atención en los sistemas alimentarios es la desigualdad, en especial en América Latina y el Caribe (ALC) que es considerada la región más desigual del mundo. En ALC, la desigualdad es una característica intrínseca del desarrollo, que se manifiesta en todos los aspectos de la vida de las personas, desde el acceso a la justicia y servicios básicos hasta la capacidad de afrontar crisis económicas o climáticas (Busso y Messina, 2020). Esta región se consolida como la más desigual del mundo, a pesar de los avances en la reducción de la pobreza en la última década. La manifestación más conocida de esta desigualdad es la alarmante concentración de la riqueza: en la región, 98 mil-millonarios (aquellos con una fortuna de más de mil millones USD) poseen una riqueza combinada de USD $480.800 millones, equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile y Ecuador juntos (Oxfam, 2024). En el caso específico de Colombia, en 2022 el 1% más rico del país concentró el 33% de la riqueza, mientras que la mitad más pobre de la población apenas conservó el 4% (Oxfam, 2024). Esta concentración de riqueza y la persistencia de la desigualdad no son fenómenos accidentales, sino el resultado de decisiones políticas que suelen beneficiar a un grupo, usualmente minoritario, en detrimento de otro.

La desigualdad no es solo un problema ético, limitando las posibilidades de ciertas poblaciones para desarrollar su potencial, vivir con dignidad y participar plenamente en la sociedad. También generan altos costos sociales, económicos y políticos que afectan profundamente a la región (Sánchez, 2022). Por ejemplo, en lo sociopolítico, la desigualdad genera altos niveles de violencia, segregación urbana, discriminación étnica y falta de confianza, erosionando el tejido social y debilitando las instituciones democráticas.

Dada esta complejidad, es ineludible abordar la desigualdad al analizar los sistemas alimentarios en ALC y, particularmente, en Colombia. Los sistemas alimentarios no operan en un vacío; son sistemas complejos influenciados por factores socioeconómicos, políticos y ambientales. La profunda desigualdad de ingresos y de oportunidades se traduce directamente en disparidades significativas sobre los diferentes resultados de los sistemas alimentarios: sostenibilidad de los recursos naturales, seguridad alimentaria y nutricional, medios de vida, resiliencia, entre otros. Por ejemplo, no se puede entender la inseguridad alimentaria sin comprender la desigualdad de ingresos, que impacta directamente la capacidad de compra de alimentos nutritivos y diversos, configurando un panorama de malnutrición.

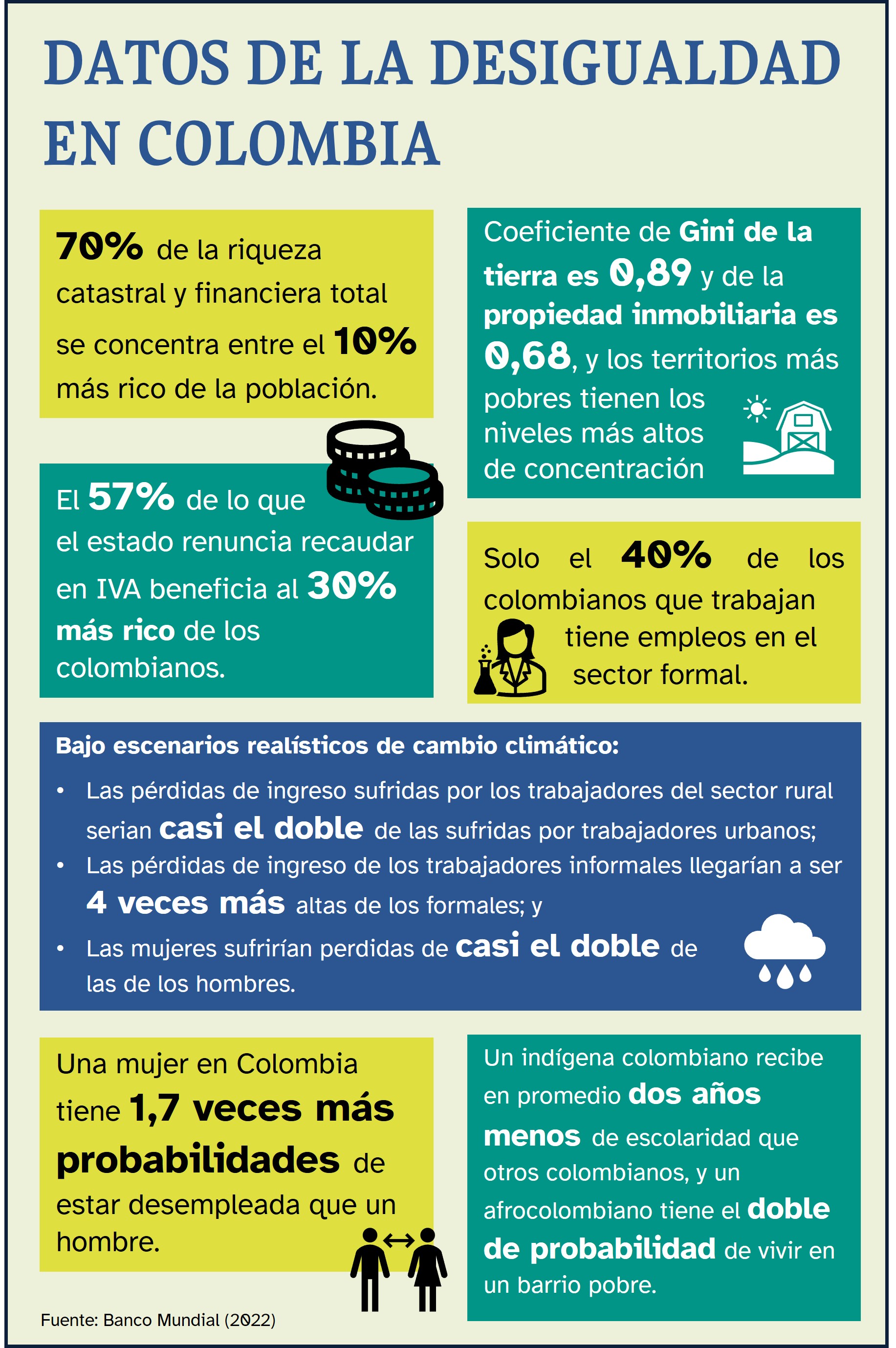

En la siguiente imagen presentamos algunos datos que evidencian las múltiples dimensiones de la desigualdad en Colombia.

Fuente: datos de Banco Mundial (2022)

En este contexto, desde MESA Colombia estamos explorando cuestiones como ¿Cuáles son las dimensiones más significativas de la desigualdad en los sistemas alimentarios en Colombia?, ¿Cómo se expresan esas desigualdades? En esta línea, el presente ensayo busca generar unas reflexiones sobre estas preguntas y sobre la necesidad de profundizar el diálogo alrededor de los acuerdos o desacuerdos que estas generen.

La complejidad de la desigualdad en los sistemas alimentarios

Para comprender y transformar la desigualdad en los sistemas alimentarios es indispensable adoptar una aproximación intersectorial e interseccional que reconozca la naturaleza sistémica, tanto de la desigualdad como de los sistemas alimentarios (HLPE, 2023).

Por una parte, la desigualdad no es homogénea; es un fenómeno multidimensional que se manifiesta en diversas expresiones, involucra múltiples actores y afecta distintos sectores de la sociedad. No se limita únicamente a la distribución desigual del ingreso, sino que abarca también el acceso desigual a servicios y oportunidades como educación, salud, vivienda, tierra y justicia (Dávalos, 2024; Monroy et al, 2022). Estas desigualdades están profundamente arraigadas en factores históricos, sociales y territoriales, y se reflejan en brechas significativas entre regiones, grupos étnicos, géneros y niveles socioeconómicos.

Por ejemplo, el lugar y las condiciones en que una persona nace en Colombia determinan en gran medida su futuro, ya que la movilidad social es limitada y las oportunidades están desigualmente distribuidas (Dávalos, 2024). Esta realidad implica que la pobreza y la exclusión se perpetúan a lo largo de generaciones, afectando especialmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales.

Por otra parte, la complejidad de los sistemas alimentarios requiere de un enfoque sistémico para su transformación. Es decir, requiere de una forma de pensar, actuar y trabajar en conjunto que considere las interconexiones entre los componentes y los resultados de los sistemas alimentarios y los sistemas interrelacionados (FAO, 2025). Implica, también, potenciar las sinergias y gestionar las compensaciones entre los objetivos económicos, ambientales, sociales y de salud, garantizando que las decisiones tomadas hoy generen beneficios a largo plazo.

Este carácter sistémico también implica una mayor posibilidad de estar en desacuerdo sobre qué entendemos por desigualdad en los sistemas alimentarios, cuáles son las causas, o como podemos avanzar hacia una mayor equidad en la alimentación.

Las expresiones de la desigualdad

Buscando explorar algunos de estos matices o visiones, realizamos un intercambio de opiniones entre expertos/as, (academia, ONG, sociedad civil, sector privado) alrededor de la pregunta: ¿Cómo se refleja o manifiesta la desigualdad en los sistemas alimentarios en Colombia? Con base en el intercambio de opiniones desarrollamos un conversatorio con dos expertas (una en desigualdad y una en alimentación) sobre qué dimensiones se abordan en las contribuciones recibidas, cuáles están ausentes, y que implicaciones tienen para las posibilidades de transformación del sistema alimentario del país.

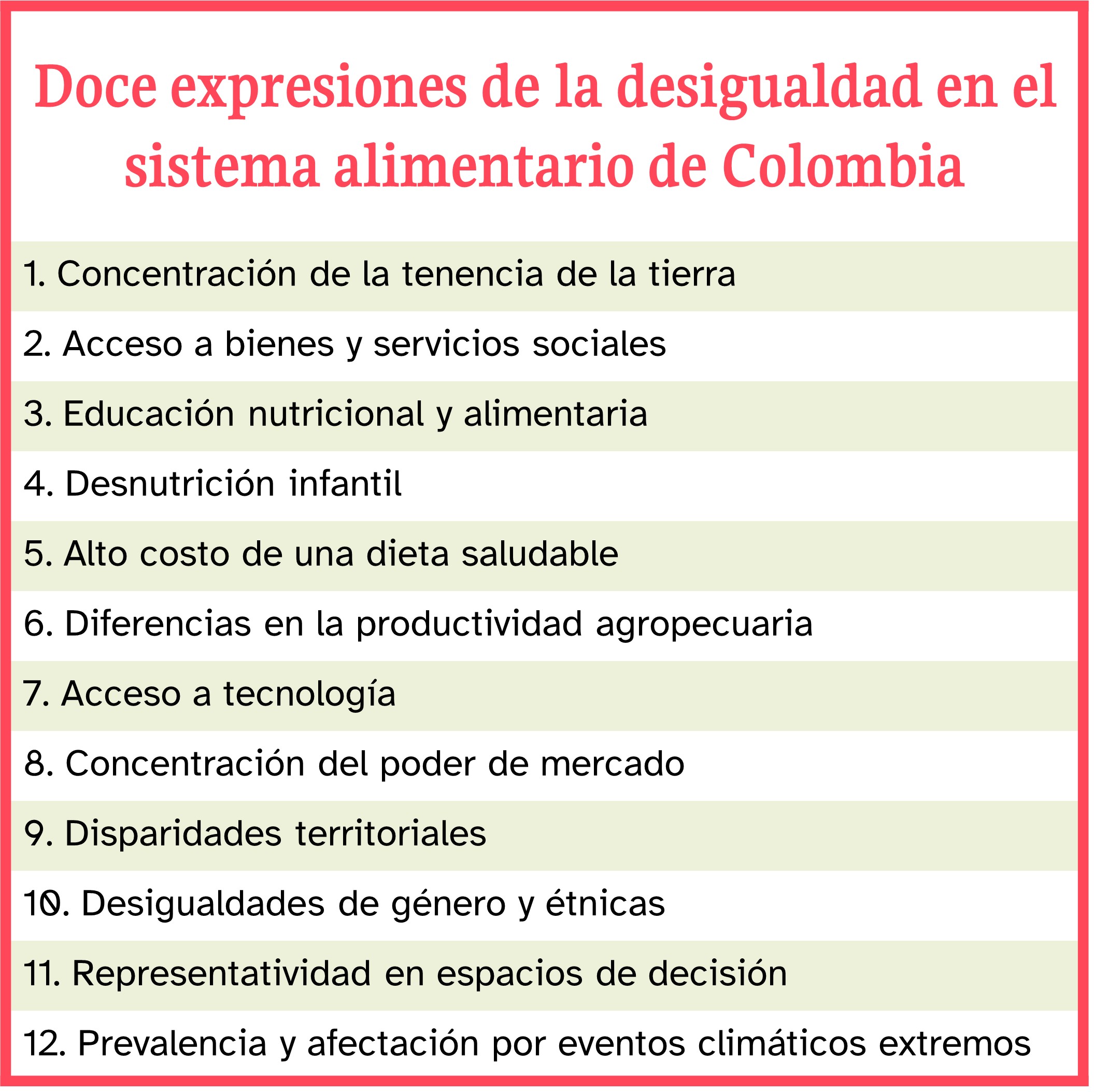

A partir de esto, agrupamos los argumentos en 12 “expresiones” de la desigualdad, que reflejan diferentes prioridades o puntos de vista desde los cuales entendemos la desigualdad en los sistemas alimentarios (ver tabla).

Para algunas personas, la principal manifestación de la desigualdad en los sistemas alimentarios en Colombia es la concentración de la tenencia de la tierra, destacando la necesidad de avanzar en políticas de redistribución que pongan en el centro el reconocimiento de las comunidades campesinas como actores centrales. Además, destacan que la crisis climática acentúa la presión sobre la tierra y la demanda de recursos naturales, generando mayor competencia por el acceso a ellos.

De manera más general, las participantes resaltaron la relación de la alimentación con el acceso a bienes y servicios sociales. Por ejemplo, el acceso a servicios de salud a costos más bajos reduce el gasto de bolsillo de los hogares y mejora su bienestar, impactando indirectamente su capacidad para acceder a alimentos. En contraste, una mala alimentación contribuye a enfermedades no transmisibles que absorben presupuesto del sistema de salud y restan productividad. El impacto de estas enfermedades es desigual: hogares pobres enfrentan barreras de costo y distancia en la atención en salud.

Otras destacan que el acceso a una alimentación saludable depende de la capacidad de los hogares para decidir sobre sus dietas, lo que incluye su nivel de ingresos -y el costo de estos alimentos, pero también la educación nutricional y alimentaria. Este aspecto se ve afectado, a su vez, por la desigualdad en los entornos alimentarios.

La desnutrición infantil fue comentada como otra de las expresiones, señalando que afecta directamente las oportunidades de desarrollo integral durante la primera infancia, perpetuando ciclos de desigualdades, o creando “trampas de desigualdad”. En Colombia, según la ENSIN 2015, solo el 36.5% de los niños y niñas cuenta con una dieta mínima aceptable, con valores muy inferiores en departamentos como La Guajira (16.8%).

El alto costo de una dieta saludable la hace inasequible para familias en situación de pobreza o pobreza extrema, convirtiendo la alimentación saludable en un privilegio. El consumo de alimentos frescos y diversos varía fuertemente según el estrato socioeconómico, con un consumo más alto de cereales, azucares y tubérculos en estratos socioeconómicos bajos, acompañado de un menor consumo de proteína y alimentos frescos. Por ejemplo, el 36% de la población de Cali no puede cubrir el costo de una dieta saludable.

Colombia tiene una muy buena y variada producción agropecuaria, sin embargo, existen grandes diferencias en productividad agropecuaria, tanto entre regiones como entre tipos de productores. Un elemento destacado es el desigual acceso a crédito, asistencia técnica y tecnología, como factores determinantes de la productividad.

Justamente, el acceso a tecnología fue otra de las expresiones comentadas. Al respecto, se mencionó la dispar distribución de infraestructura para la comercialización (centros de acopio) y acceso a mercados (vías) y la deficiencia de los sistemas de información pública que contribuyan a la toma de decisiones informadas.

Respecto al poder de mercado se destacó cómo la concentración en la tenencia de la tierra tiene una fuerte influencia sobre qué se siembra y como se cultiva, moldeando dietas y precios antes de que los alimentos lleguen al mercado. Aquí se destacó también la concentración del poder que tienen los grandes supermercados y las mega industrias alimentarias.

Un grupo de expresiones resalta que la desigualdad estructural en los sistemas alimentarios atraviesa dimensiones territoriales. Existen grandes disparidades regionales en productividad, pobreza, hambre, desarrollo de infraestructura y afectación por causas climáticas o por conflicto armado. Por ejemplo. según la ENSIN 2015, la calidad de la alimentación es menor en zonas rurales (30.3% tienen una dieta aceptable) y en ciertas regiones como la Atlántica (30.2%) y La Guajira (16.8%) en comparación con el promedio nacional (36.5%). Así mimos, departamentos como Valle del Cauca, Atlántico, Cauca, Nariño y Chocó, y zonas de la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico, enfrentan dificultades significativas para el acceso físico y económico a mercados.

Estas brechas también son evidentes entre grupos poblacionales, los que se refleja en desigualdades de género y étnicas. En los pueblos indígenas, los sistemas alimentarios están profundamente ligados al conocimiento ancestral y la reciprocidad con el entorno. La presión sobre sus territorios afecta su acceso a espacios fundamentales y la transmisión de saberes. Así mismo, las mujeres, quienes suelen tener a su cargo las tareas de cuidado relacionadas con la alimentación, a menudo se enfrentan a los mayores niveles de hambre, cobran menos que los hombres y trabajan en condiciones degradantes. Además, solo tienen titularidad sobre el 26% de las tierras, lo que limita su acceso a crédito y programas productivos.

Otra expresión a nivel sociopolítico tiene que ver con la representatividad en espacios de decisión, entendiendo que los esquemas de gobernanza de los sistemas alimentarios pueden perpetuar o disminuir las desigualdades. Las decisiones de política reflejan modelos mentales sobre los orígenes de los problemas y cómo solucionarlos y en este sentido se destacó la necesidad de fortalecer la representación política de ciertos actores -históricamente excluidos como la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria- para tener un panorama más diverso y completo del sistema alimentario.

Finalmente, se resaltó como el cambio climático y los eventos climáticos extremos son detonadores que incrementan las desigualdades en el acceso a alimentos, afectando de manera desproporcionada a las personas en mayor condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, en los sistemas alimentarios indígenas, la alteración de los ciclos de lluvias y sequías desorganiza la temporalidad de las chagras, altera calendarios agrícolas, incrementa riesgo de pérdida de cultivos y debilita la seguridad alimentaria.

Estas diferentes percepciones de la desigualdad en los sistemas alimentarios reflejan múltiples prioridades en dimensiones que no se limitan a lo económico, sino también abarcan lo social, lo político, lo tecnológico y lo ambiental. En su conjunto, nos muestran diferentes perspectivas de una misma problemática y que incluye tanto diversos actores, como enfoques y niveles.

¿De donde pueden venir los desacuerdos?

Source: Photo by Denys Nevozhai on Unsplash

Dada esta complejidad y multidimensionalidad de la desigualdad en el sistema alimentario de Colombia, la posibilidad de tener desacuerdos -e incluso conflictos- es mayor. Transformar los sistemas alimentarios es un proceso complejo y multisectorial que involucra intereses, percepciones y necesidades diversas —frecuentemente contrapuestas—, especialmente cuando hay grandes desigualdades sociales y económicas. Por tanto, entender la fuente de estos desacuerdos, tensiones o conflictos es fundamental para avanzar en las transformaciones.

Deconinck (2023), plantea tres fuentes principales de convergencia o desacuerdo en los sistemas alimentarios y las reformas de políticas para su transformación, estas son: hechos, intereses y valores. Estos elementos influyen en la dificultad para alcanzar consensos y avanzar en cambios efectivos.

Los hechos generan desacuerdos por diferencias en la interpretación o falta de evidencia clara sobre problemas, causas y la efectividad de políticas. Además, los hechos pueden verse distorsionados o interpretados de manera sesgada a través del razonamiento motivado o la difusión deliberada de información errónea por parte de grupos de interés.

En Colombia, por ejemplo, esto se evidencia en una falta de evidencias y datos actualizados sobre diversas dimensiones del sistema alimentario. Si bien el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha venido estimando la inseguridad alimentaria con encuestas de hogares (anteriormente con la ELCSA y actualmente con la FIES), desde el 2015 no se ha realizado la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) el país, y por tanto no conocemos la realidad nutricional de la población. Así mismo, el último Censo Nacional Agropecuario se levantó en 2014, y el Catastro Multipropósito se ha actualizado solamente en 26,8% del territorio nacional. Esta falta de evidencia clara genera controversias en el debate público, en la formulación de políticas y en la prioridad de recursos.

Los intereses producen desacuerdos porque las políticas afectan de manera desigual a distintos grupos, creando ganadores y perdedores. Actores como empresas, proveedores y ONG suelen presionar para influir en decisiones, y la captura de políticas puede favorecer intereses particulares sobre el bien común. Grupos con intereses concentrados suelen estar mejor organizados, dificultando reformas que imponen costos claros a ciertos sectores, aunque presenten beneficios sociales amplios.

Por ejemplo, la mayor parte del sector agropecuario en Colombia está organizado por cadenas sectoriales, representadas en asociaciones o federaciones empresariales (v.g. Federación Nacional de Cafeteros, Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar -Asocaña, o Federación Nacional de Cultivadores de Papa -Fedepapa, entre otras). Cada sector tiene y defiende sus propios intereses y los de sus asociados, por ejemplo, a través de políticas públicas diferenciales para su sector (v.g. Línea Especial de Crédito para el sector arrocero, Fondo de Fomento Palmero y otros fondos parafiscales agropecuarios). Sin embargo y por lo general, no hay apuestas sistémicas que trasciendan los intereses de las cadenas de valor.

Finalmente, los valores inciden incluso cuando hay acuerdo en hechos y ausencia de captura política. Los sistemas alimentarios están ligados a creencias y principios sobre naturalidad, justicia y medio ambiente, que influyen en preferencias de consumo y políticas. Los desacuerdos basados en valores son particularmente complejos porque representan convicciones profundas difíciles de negociar o compensar, como la prioridad entre protección ambiental y crecimiento económico. Además, los valores suelen ser inmateriales y difíciles de traducir a un equivalente material (son inconmensurables).

Un ejemplo de las tensiones entre diversos valores la podemos notar en el área de abastecimiento de alimentos. Como lo muestra Roa-Clavijo (2024), si bien Colombia tiene una importante vocación agrícola y diversos actores tienen intereses en la producción y abastecimiento de alimentos para el nivel local, nacional e internacional, existen diferencias en los valores alrededor de esa producción. Por ejemplo, grupos de campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas, ponen un valor especial en la producción local para sus comunidades. Este valor está relacionado con sus tradiciones culturales, incluyendo, más que volumen de alimentos, las formas de producir, los tipos de semillas y los tipos de preparación de ciertos alimentos. Otros grupos de productores ponen más valor en el abastecimiento nacional de alimentos. Para ellos, su identidad está estrechamente conectada con ser abastecedores del mercado nacional. Por último, hay grupos de corte más empresarial quienes valoran más su rol en el mercado internacional a través de la agroexportación. Estos diferentes valores entran en tensión en las diferentes discusiones sobre abastecimiento de alimentos.

Comprender las fuentes de los desacuerdos nos permite tener diálogos más eficaces, construir consensos y anticipar retos, y a los responsables de políticas les permite diseñar estrategias más efectivas para reformar los sistemas alimentarios.

No estamos de acuerdo sobre lo que estamos en desacuerdo: una invitación a profundizar el diálogo

En el contexto de las múltiples dimensiones de las desigualdades del sistema alimentario, de las diferentes perspectivas que existen alrededor de estas desigualdades, y de los importantes vacíos de información, la invitación es no solo a continuar sino a profundizar la conversación. Para esto, el diálogo es fundamental, pues permite abordar cuestiones complejas y controvertidas en la sociedad, como la desigualdad en el sistema alimentario, por varias razones, de las cuales destacamos tres principales.

Primero, el diálogo ayuda a crear un entendimiento compartido al establecer confianza mutua, especialmente entre las partes en conflicto, y permite el desarrollo de nuevos significados compartidos, ayudando a los participantes a comprender las perspectivas de los demás, incluso considerando críticamente las propias (de Roo et al., 2021).

Segundo, facilita la navegación de diferencias y la superación de la polarización. El diálogo eficaz requiere que los participantes reconozcan y respeten las diferencias, y estén dispuestos a conectarse y adaptarse. Se mueve más allá de un enfoque en una "verdad única" que puede llevar al conflicto (Aarts, 2015). Su objetivo es unir en lugar de dividir y de identificar puntos en común y un propósito compartido.

Tercero, contribuye al cambio y la innovación. La resolución de problemas y la innovación dependen de la capacidad de crear puentes entre las partes interesadas con diferentes orígenes e intereses, fomentando la cooperación y la comunicación (Aarts, 2015). Al adoptar la diversidad, el diálogo puede conducir a soluciones nuevas e innovadoras que no surgirían trabajando de forma aislada (de Roo et al., 2021).

En este sentido creemos que abordar aspectos generales de la desigualdad como lo hemos hecho a través de este ensayo y de los ejercicios que hemos desarrollado los últimos meses, es un primer paso, pero ciertamente no es suficiente. Consideramos necesario profundizar diálogos más informados alrededor de casos específicos en donde se puedan exponer los acuerdos y desacuerdos, así como los argumentos, hechos, intereses y valores detrás de estos. Lo anterior permitiría pasar de aspectos generales de la desigualdad a identificar sus expresiones concretas para lugares y personas, moviéndonos hacia un entendimiento mutuo de las alternativas viables para la transformación de la desigualdad en los sistemas alimentarios. Desde MESA, estamos listos para participar.

Comments (0)