Este ensayo reflexiona sobre algunas posiciones, retos y estrategias que podrían contribuir al co-diseño de rutas para la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad en América Latina y el Caribe, a partir de un webinar desarrollado por MESA en octubre de 2024.

Introducción

El 40% de la biodiversidad mundial está en la región de América Latina y el Caribe, donde se encuentran 6 de los 17 países con mayor diversidad biológica del mundo: México, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú (Palomeque, 2018). Asimismo, Latinoamérica alberga numerosas culturas, pueblos indígenas, campesinos y afroamericanos, con diferentes conocimientos, perspectivas, valores y formas de estar en el mundo, lo que implica a la vez distintas maneras de interactuar y gestionar la diversidad biológica y la agrobiodiversidad (IPBES, 2019). Lo anterior, representa una valiosa oportunidad para planear y lograr futuros alimentarios más sostenibles.

En el marco de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-16), que se celebró en Cali, Colombia del 21 de octubre al 1° de noviembre de 2024, MESA realizó el webinar “Perspectivas latinoamericanas sobre agrobiodiversidad: Reflexiones de cara a la COP16” para explorar las diferentes miradas y valores en torno a la agrobiodiversidad en América Latina y reflexionar sobre los principales retos y oportunidades que se presentan alrededor de su conservación en México y Colombia (los detalles pueden consultarse en la relatoría del webinar).

Estos países albergan una gran diversidad de pueblos indígenas y comunidades que, a lo largo del tiempo y el paso de las generaciones, han desarrollado y conservado sistemas agroalimentarios profundamente ligados no solo a su entorno natural sino también con sus tradiciones culturales. Ejemplo de lo anterior es el caso de México, el cual es reconocido como centro de origen y domesticación de cultivos fundamentales para la alimentación tales como el maíz, el frijol, la calabaza, diferentes especies de chiles, la ciruela, el chayote, la chía, la guayaba, el amaranto, el huazontle y muchos más (Acevedo et al., 2009). Mientras que Colombia ha sido clave en la domesticación de productos como la yuca, el cacao [1] (Lanaud et al., 2024), la papa, la coca y el ají, entre otros. Esta riqueza agroalimentaria se expresa no solo en la variedad de especies cultivadas, sino también en los conocimientos, técnicas y prácticas que forman parte del patrimonio biocultural de los pueblos, lo que convierte a ambos países en guardianes de una agrobiodiversidad de gran valor para la seguridad alimentaria global.

En este contexto, este ensayo busca profundizar en algunas diferencias y convergencias identificadas en el intercambio de perspectivas del webinar en mención, enfocándonos en los retos y estrategias que podrían contribuir al co-diseño de rutas para la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad en la región.

Variedades de maíz nativo en México. Foto por Víctor Florez (Archivo Gráfico)

La agrobiodiversidad y sus conocimientos asociados

En general, la agrobiodiversidad es la heterogeneidad de plantas, animales, hongos y microorganismos (domesticados, semi-domesticados y silvestres) vinculados entre sí y con socioecosistemas forestales, silvícolas, agrícolas y pecuarios, que sostienen la producción de alimentos y materias primas, en un mosaico de diversidad genética, paisajes, territorios y culturas que se enriquecen mutuamente y brindan una gran riqueza biológica y culinaria a todo el mundo (Casas y Vallejo, 2019). Actualmente la conservación de la agrobiodiversidad, y los procesos socioproductivos que la mantienen, son reconocidos por la FAO (2018) como un elemento esencial para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las personas, así como para sostener servicios y procesos ecológicos indispensables para el funcionamiento de los ecosistemas y las sociedades.

Durante miles de años, diferentes pueblos del mundo han generado, transmitido y acumulado conocimientos para la conservación y el manejo de la agrobiodiversidad; y gracias a la experimentación, domesticación y diversificación de especies vegetales y animales realizada por distintas culturas en territorios específicos, hoy existe una valiosa variedad de cultivos que han evolucionado con los pueblos. De acuerdo con Arriaga Martínez (2024), en América Latina existen alrededor de 2 millones de pequeños productores, que con su trabajo cotidiano, contribuyen para la conservación de la agrobiodiversidad en la región. Se destaca la conservación de cereales como el maíz y el amaranto; leguminosas de grano como los frijoles y cacahuates; cucurbitáceas como las calabazas y chilacayotes (Cucurbita ficifolia); solanáceas como el pimiento, chiles y jitomates; cactáceas como el nopal, la tuna, el xoconostle; fibras como el agave y el algodón; frutales como la guanábana, la papaya, el mamey, el aguacate; raíces y tubérculos como la yuca, la jícama, el camote y la papa, entre muchos otros (CEPAL, 2016).

En Mesoamérica destaca el maíz y en Los Andes la papa, ambas regiones son reconocidas como centros de origen y domesticación de estos alimentos (Brush, 2017), los cuales son consumidos ampliamente y continúan siendo referentes simbólicos, culturales e históricos para los pueblos de estos territorios.

Aunado al valor genético de estos cultivos, la producción, transformación y consumo de estos trae consigo un amplio bagaje de conocimientos, prácticas y actividades que dotan de valor intangible a la práctica del saber-hacer alimentario. Estos conocimientos tradicionales, de acuerdo con el Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Asuntos Indígenas, comprenden los saberes, las experiencias, las prácticas e innovaciones que se han generado, reproducido y transmitido durante siglos entre diferentes culturas y ambientes; incluyendo el uso, manejo y aprovechamiento de diferentes especies animales y vegetales (FAO, 2011; ONU, 2019). Asimismo, varios estudios reconocen el papel histórico que han desempeñado los pueblos indígenas y el campesinado en el desarrollo, preservación y enriquecimiento de la agrobiodiversidad en el mundo, existiendo una importante asociación entre la diversidad biológica y la riqueza cultural (Barrera-Bassols et al, s/f; Boege, 2008; Lazos-Chavero, 2012; Lazos-Chavero, 2013; Lazos-Chavero, 2016; Oviedo, Maffi y Larsen, 2000; Toledo et al., 2001).

México es un buen ejemplo para mostrar la interacción entre la cultura y la agrobiodiversidad, al ser un país megadiverso y estar conformado por distintas culturas indígenas que hablan aproximadamente 66 idiomas integrados por múltiples componentes culturales (CONABIO, 2023). En este sentido, la heterogeneidad ambiental y la herencia cultural han contribuido al mosaico alimentario mexicano el cuál se basa en una amplia diversidad de plantas y animales comestibles, de entre los que destacan 549 especies de insectos; entre 2,168 a 4,000 especies de plantas registradas; 2,250 especies de peces marinos y 371 hongos, conformando de esta manera la riqueza gastronómica regional (CONABIO, 2024; Mapes & Basurto, 2016; Moreno Fuentes, 2014; Ramos-Elorduy & Viejo Montesinos, 2007).

Colombia, por su parte, es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo, con más de 300 tipos de ecosistemas continentales y marinos, donde el 53% del territorio nacional está cubierto por diferentes tipos de bosques. Esta biodiversidad está asociada a 84 pueblos y 64 lenguas indígenas, comunidades negras afrocolombianas, raizales, y palenqueras, así como comunidades campesinas. Sin embargo, no existe en el país un estado o balance oficial de cuál es y cómo se encuentra la diversidad biológica utilizada para la alimentación y la agricultura (Ardila & Roa-Clavijo, 2024), a pesar de existir diversos estudios al respecto (ONIC, 2017; Manzano et al., 2024).

Además de los conocimientos milenarios y tradicionales en materia de agrobiodiversidad, están los conocimientos modernos y científicos, que mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, plantean otras formas de conservar la agrobiodiversidad, cómo puede ser la conservación ex- situ en bancos de germoplasma, y/o la realización de modificaciones genéticas a las semillas originales con la intención de hacerlas más productivas y resistentes a las sequías, plagas y enfermedades. No obstante, esto puede ocasionar la homogeneización de la diversidad genética y disminuir la variabilidad de hortalizas, cereales y frutas destinadas a la alimentación. Por su parte, las comunidades campesinas e indígenas fomentan la conservación de la agrobiodiversidad in-situ, facilitando la adaptación de las semillas a los efectos del cambio climático, a través de cultivos de subsistencia. Lo anterior, refleja dos propuestas para usar y manejar la agrobiodiversidad, en donde emergen tensiones sobre las prácticas y que, a su manera, buscan conservar la agrobiodiversidad (Naess, 2017).

Presiones sobre la agrobiodiversidad de México y Colombia

La agrobiodiversidad en el mundo se ve afectada por una serie de factores multiescalares y estructurales como los cambios demográficos (incremento poblacional, envejecimiento), migración, cambio climático y fluctuaciones de los mercados internacionales, lo que a su vez da lugar a fenómenos como las transformaciones en el uso de la tierra, la industrialización de la agricultura, la pérdida de los conocimientos tradicionales, la urbanización de los territorios, la contaminación y el uso excesivo de insumos agropecuarios (como fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, herbicidas, etc.), la sobreexplotación y la proliferación de plagas, enfermedades y especies invasoras (FAO, 2019). Además, las interacciones entre estos factores, que exacerban la erosión y pérdida de la agrobiodiversidad, tienen su origen en algunas prácticas y características de los sistemas alimentarios industrializados, explicados por Benton et al. (2021) como el ‘paradigma de la comida barata’ [2].

Lo anterior cobra más relevancia si consideramos que América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático debido a su orografía, ubicación geográfica y a sus altos niveles de desigualdad y pobreza. Además, dentro de los 50 países más afectados por el cambio climático a nivel mundial, 13 se encuentran en la región de ALC (OECD, 2023). Vale destacar que alrededor del tema del cambio climático, el sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la Tierra (AFOLU) en México, aporta el 19% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Sin embargo, la mayor parte de las emisiones (13.2%) está asociado con la producción ganadera, particularmente con la fermentación entérica [3] y al manejo de excretas (INECC, 2020). Por otra parte, en los últimos años la temperatura ha ido incrementándose de 2 a 4 ºC, lo que ha propiciado periodos más cálidos y de mayor duración. De manera similar, los patrones de lluvia se han modificado disminuyendo las precipitaciones en el norte del país, aunque los huracanes han ido aumentando en el centro y sur con mayor intensidad (Programa de Investigación en Cambio Climático, 2023). Esto, ha provocado pérdidas económicas, disminución de rendimientos productivos e incremento de los riesgos asociados al cambio climático en cultivos estratégicos nacionales – como el maíz, caña de azúcar, soya, sorgo, y trigo, — que representan el 65% de la superficie cosechada (Estrada et al., 2023).

En el caso de Colombia, el 47% de las emisiones de GEI están relacionadas con un deficiente manejo de los bosques, con la deforestación generando un 33% de las emisiones y la fermentación entérica un 14% (MADS & IDEAM, 2022). Por otra parte, se estima que para fin de siglo la temperatura promedio del país podría aumentar hasta en 2.14 ºC y se podría presentar una variación de hasta un 30% (positiva o negativa según la región) en los patrones de precipitación, afectando a más de 18 millones de hectáreas de cultivos (IDEAM et al., 2015). Por ejemplo, Cortez-Cataño et al. (2024) encontraron que aumentos en las temperaturas promedio afectarían negativamente la producción de tres de los principales cultivos del país: café (-0,2% por cada °C); arroz (-3.76% por cada °C), y azúcar (-0,19% por cada °C). De manera similar, Bohorquez-Peñuela & Otero-Cortéz (2020) estiman que los episodios de lluvias excesivas tendrán un impacto negativo en el empleo formal en las zonas rurales, tanto para el sector agrícola como para el no agrícola, con una disminución que oscila entre -2.2 % y -3 %.

Otra de las principales presiones a las que se enfrenta la agrobiodiversidad es la deforestación, que no solo destruye los hábitats naturales de plantas, animales y microorganismos, sino que también puede generar erosión genética (al perderse variedades locales de cultivos silvestres relacionados con especies cultivadas), reducción de especies polinizadoras y controladoras de plagas (afectando la productividad de la agricultura) y alteración de los ciclos naturales del agua y el suelo (perjudicando la diversidad de especies agrícolas que pueden cultivarse en una región).

A nivel global, la expansión de tierras agrícolas y ganaderas fue la responsable de más del 80% de la deforestación en las últimas dos décadas (FAO, 2022). De manera particular, entre el 2001 y el 2022 México perdió 4.5 millones de hectáreas (CONAFOR, 2024) y Colombia 3.3 millones de hectáreas por deforestación (MADS & IDEAM, 2023). Ambos países comparten el hecho de que la causa principal de la deforestación en este periodo ha sido el cambio del uso de la tierra hacia pastizales para ganadería; representando cerca del 73% de la deforestación en México (CONAFOR, 2024; Lazos-Chavero, 2024) y del 90% en Colombia (Murillo-Sandoval et al, 2023).

Aspersión de agroquímicos sobre monocultivo en el suroccidente de Colombia. Foto de 2010CIAT/NeilPalmer.

Finalmente, uno de los factores que mayor presión genera sobre la agrobiodiversidad es la agricultura industrial, representada tanto por los monocultivos que hacen un uso intensivo de insumos agropecuarios como por los corrales de engorde a escala industrial, que hoy domina o se expande en los paisajes agropecuarios (IPES-Food, 2016).

Ejemplos de estos sistemas de agricultura industrial se pueden observar en México con el cultivo del aguacate y la producción de carne bajo confinamiento. Cifras oficiales señalan que en 2012 se cosechaban 460 mil hectáreas de aguacate, mientras que para el 2022 la superficie incrementó a 884 mil hectáreas (FIRA, 2024). También en 2021, México ocupó el séptimo lugar en el mundo, como exportador de productos de origen animal (SADER, 2022), y según proyecciones del Departamento Agrícola de los Estados Unidos, el consumo de carne de pollo, cerdo y vaca, continuará incrementando en el país, hasta alcanzar un consumo de 82.5 kg per cápita para 2033.

En Colombia, se presenta una situación similar con la producción de caña de azúcar y palma de aceite, que representaron, en 2023 el 8.1% y el 10.9% del total del área agrícola cosechada. Ambos cultivos se caracterizan por una producción agroindustrial, en grandes extensiones de monocultivos y focalizadas en unos pocos territorios (principalmente Valle del Cauca para azúcar y Magdalena Medio y Arauca-Meta para palma). Estos dos cultivos son insumos esenciales en la elaboración de productos comestibles ultraprocesados, cuyo consumo excesivo ha sido asociado con enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer (Popkin, 2020).

La uniformidad que sustenta estos sistemas, basados en un puñado de variedades de semillas y razas de alto rendimiento, así como su dependencia hacia fertilizantes químicos, pesticidas y el uso preventivo de antibióticos, está socavando la agrobiodiversidad, la biodiversidad y la diversidad de nuestras dietas a nivel mundial (Elouafi, 2024; Cook, 2018; IPES-Food, 2016) Además, coloca a los sistemas agroalimentarios en estados de mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades, e incrementa su vulnerabilidad hacia los efectos del cambio climático, obligando a los agricultores y a las comunidades, a abandonar sus tierras; lo que da paso a la pérdida acelerada de sistemas agrícolas ricos en biodiversidad, así como a la desaparición de los conocimientos asociados (Clapp, 2022; IPES-Food, 2016).

Principales retos y estrategias para la conservación y uso sostenible de la Agrobiodiversidad, a partir del webinar desarrollado

Presentación general de resultados del ejercicio participativo

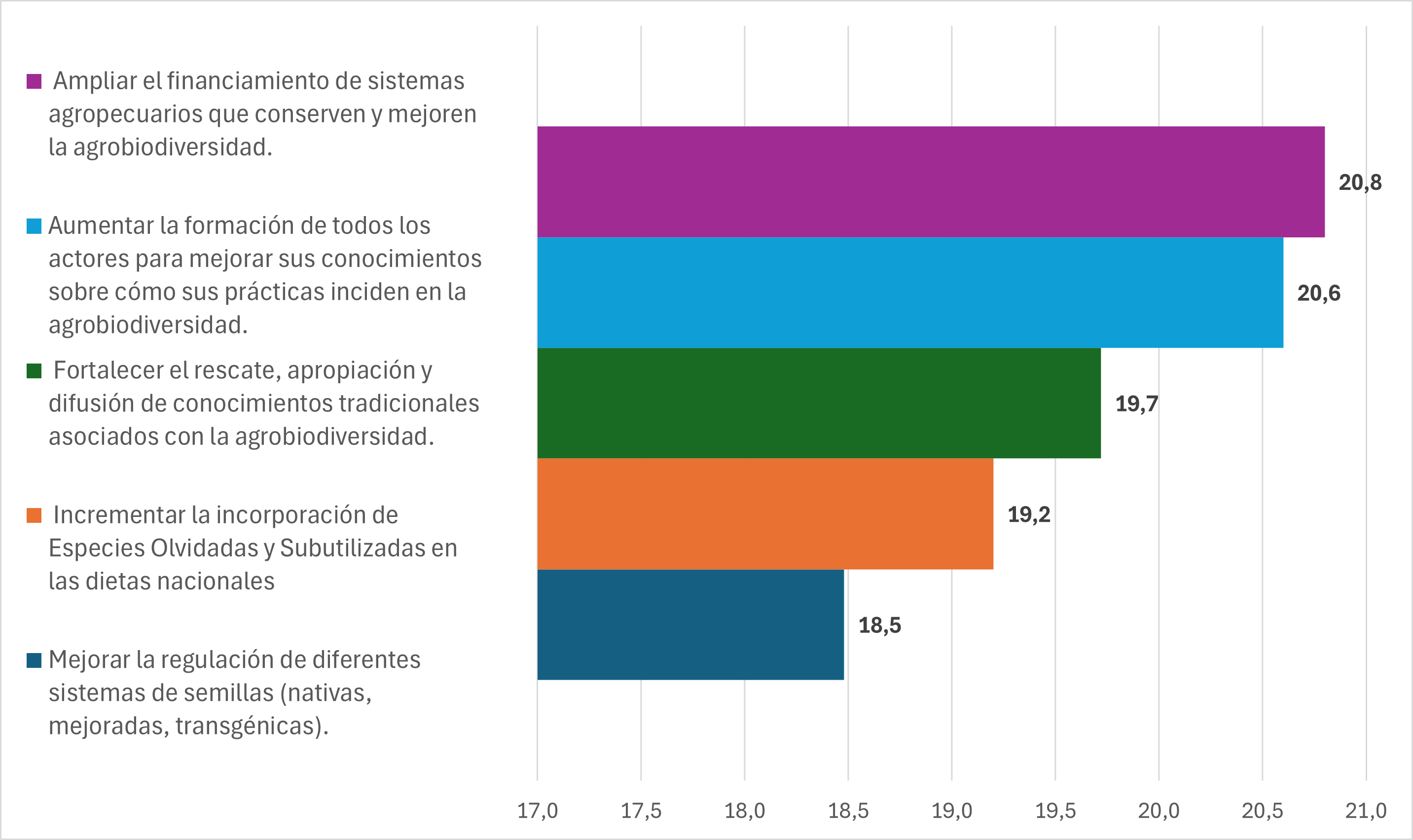

Como parte del webinar realizado en octubre de 2024, se generó un ejercicio interactivo en donde se solicitó a las/os participantes que ordenaran por relevancia cinco retos propuestos, mediante la distribución numérica de 100 puntos; asignándole más puntos a aquellos que consideraban más importantes. Los resultados generales del ejercicio pueden observarse en el gráfico 1 y posteriormente se profundiza en los tres principales retos identificados.

Gráfico 1. Principales retos para la agrobiodiversidad en América Latina. Fuente: elaboración propia con base en el ejercicio interactivo.

Reto uno: Financiamiento para los sistemas agropecuarios que conservan y mejoran la agrobiodiversidad

El principal reto identificado por los participantes del taller tiene que ver con ampliar y mejorar el apoyo -financiero- en la transición hacia sistemas agropecuarios que conserven y mejoren la agrobiodiversidad. Dentro de los diversos enfoques que existen para estas transiciones, la agroecología, la agricultura orgánica y la agricultura regenerativa han ocupado un lugar protagónico en las discusiones durante la última década (ver por ejemplo el esquema comparativo de estos tres enfoques producido por TABLE, y este ensayo sobre su aproximación en Colombia). Estos enfoques, aún con sus diferencias, comparten la necesidad de promover la agrobiodiversidad al interior de las fincas, con el objetivo de capturar carbono y fortalecer la salud del suelo, a partir de distintas prácticas y herramientas.

Sin embargo, los cambios y transiciones hacia prácticas más sostenibles suelen ser costosas y de lenta respuesta, por lo que requieren estrategias de largo plazo con financiamiento constante, el cuál puede proveerse mediante créditos a tasas diferenciales, subsidios en la compra de bioinsumos, garantías de compra de cosecha, asistencia técnica y extensión agropecuaria, entre otros. No obstante, la experiencia muestra que los fondos destinados a este tipo de transiciones suelen ser insuficientes y sus mecanismos inapropiados, por lo que si bien el financiamiento climático [4] de origen público a nivel mundial aumentó entre 2017 y 2022, la parte destinada a los sistemas alimentarios no supera el 2.5 % durante este período, y para los sistemas alimentarios sostenibles el valor disminuye a 1.5 % (GAFF, 2024). De manera similar, el financiamiento para la agricultura sostenible y la agroecología, suele ser insuficiente y a veces se entrega acompañado de prácticas que reproducen relaciones excluyentes por lo que se requiere de una transformación metodológica y operativa, en donde se incluyan mecanismos de cogobernanza [5], seguimiento y evaluación flexible, multidimensional y participativa; así como un enfoque territorial por fases de transición y a largo plazo (CIDSE & CAWR, 2021).

Reto dos: Incremento en la formación de todos los actores para mejorar sus conocimientos sobre cómo sus prácticas inciden en la agrobiodiversidad

El segundo reto de mayor relevancia, corresponde a la necesidad de aumentar la formación y conocimientos de los actores involucrados en los sistemas agroalimentarios. Esto puede asociarse con la falta de disponibilidad y acceso a información de calidad que ayude a identificar claramente los impactos de las prácticas productivas y de consumo sobre la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad. Lo anterior es relevante, especialmente considerando el énfasis del ODS 12 de la Agenda 2030 sobre producción y consumo sostenible, cuyo propósito es conocer mejor los efectos socioambientales de nuestros hábitos; consumir menos y hacerlo de manera más inteligente y responsable para reducir la huella ambiental que generan nuestros estilos de vida (ONU, 2015).

En este sentido, algunas estrategias que podrían contribuir a superar este reto incluye: realizar cambios en las dietas, tener datos actualizados y precisos sobre el estado de la agrobiodiversidad en la región de ALC, así como establecer mecanismos financieros para conservarla y generar sanciones a quienes la dañen. En este sentido, vale la pena mencionar que existen múltiples organismos internacionales y nacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), IPES-Food, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), quienes realizan valiosos esfuerzos en diferentes áreas y escalas para contrarrestar la pérdida y el deterioro de la agrobiodiversidad. Un ejemplo de esto es la creación del Sistema de Información sobre Agrobiodiversidad (SIAgroBD) impulsado por CONABIO en México el cual tiene el propósito de explorar, conocer y construir bases de datos actualizadas sobre la agrobiodiversidad en México.

En Colombia, un ejemplo local de formación o capacitación es el programa ‘Cocinas para la paz’ que se implementa en el marco de la Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia, promulgada en 2012. Desde su creación en 2022, el programa ha promovido el reconocimiento y fortalecimiento de los saberes y prácticas culinarias tradicionales como elementos esenciales de la identidad cultural y la soberanía alimentaria; beneficiando a más de 300 portadores de la tradición alimentaria a través de seminarios, talleres, intercambios de saberes, cursos y ferias gastronómicas.

Reto tres: Fortalecimiento de acciones para el rescate, la apropiación y la difusión de conocimientos tradicionales asociados con la agrobiodiversidad

Este reto, posicionado en el tercer lugar, confirma la importancia de valorar y proteger los conocimientos tradicionales asociados a la agrobiodiversidad, lo cual está reconocido internacionalmente por el artículo 8, inciso j del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en donde se establece que cada Parte Contratante:

“Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.

El precepto anterior se vincula con el Protocolo de Nagoya, en donde también se reconocen los saberes ancestrales y tradicionales como elementos esenciales para la conservación y usos sostenible de la agrobiodiversidad en ALC, región habitada por más de 800 pueblos indígenas con una población aproximada de 58 millones de personas distribuidas en todos los países latinoamericanos (UNESCO, 2023), y donde estos pueblos resguardan aún valiosos conocimientos sobre el entorno natural, las propiedades de las plantas y otros componentes de la biodiversidad que contribuyen a la seguridad alimentaria de las personas.

En este contexto cabe preguntarse ¿qué acciones pueden implementarse para cumplir con las obligaciones internacionales de las que México y Colombia son parte? En el webinar, los participantes señalaron que una estrategia que puede contribuir para transitar hacia sistemas agropecuarios que conserven y mejoren la agrobiodiversidad, es el uso de las tecnologías digitales, para rescatar, apropiarse y difundir los conocimientos tradicionales asociados a la agrobiodiversidad. Dos ejemplos de esto son: el uso de plataformas digitales y aplicaciones móviles para recopilar, documentar y compartir conocimientos tradicionales sobre la agrobiodiversidad; así como el uso de realidad aumentada y virtual en experiencias educativas para concientizar sobre la importancia de la agrobiodiversidad y las prácticas tradicionales.

Para transitar en este sentido, se requiere conocer el estado y los avances en el acceso y uso del internet de las cosas, vinculando esto con modelos tecnológicos productivos que pueden ayudar a conservar la agrobiodiversidad. Aunque de acuerdo con Rambauth-Ibarra (2022), el sector rural agropecuario es el más atrasado en la incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su acceso es limitado para los productores de pequeña y mediana escala; en este contexto, sería importante profundizar sobre las visiones y objetivos que los conocimientos tradicionales y modernos tienen sobre el uso de la tecnología para mejorar las estrategias para la conservación de la agrobiodiversidad, así como revelar sus contradicciones e incompatibilidades en la práctica, con la finalidad de proteger e incrementar la agrobiodiversidad actual de la región.

Reflexiones sobre futuros posibles para la agrobiodiversidad

Si bien existen otros factores de riesgo para la conservación de la agrobiodiversidad, aquí se puntualizan los riesgos que se identificaron en el ejercicio colectivo realizado durante el webinar. No obstante, la literatura ha enfatizado otros como la falta de mano de obra para invertir en el mantenimiento de sistemas de alta agrobiodiversidad; o la disminución de la mano de obra masculina y joven, lo que ha provocado la feminización del campo y esto hace que no siempre las mujeres puedan ir a las parcelas a cuidar la diversidad de cultivos (CIMMYT, 2024; Lastarria-Cornhiel, 2008 ).

Las diferentes perspectivas sobre la agrobiodiversidad nos llevan a distintos diagnósticos y destinos que pueden ser convergentes o divergentes, respecto a las causas que la deterioran, así como en las alternativas para su restauración y conservación. Por ejemplo, mientras algunos actores señalan que el cambio climático está entre los principales factores que afectan la agrobiodiversidad, otros enfatizan la influencia negativa de la agricultura industrial y el ‘paradigma de la comida barata’. Desde la perspectiva biotecnológica se podría insistir en que necesitamos salvaguardar la agrobiodiversidad en bancos de germoplasma y aumentar el conocimiento científico de especies y variedades críticas antes de perderlas como consecuencia de los eventos climáticos. Mientras que desde la agroecología, se podría resaltar la necesidad de transitar hacia sistemas agropecuarios basados en la diversificación de cultivos y en la producción ecológica, posicionando a las fincas o unidades productivas diversificadas como bastiones de la agrobiodiversidad. Consideramos que el desafío va más allá de las diferentes perspectivas sobre el uso, manejo y conservación de la agrobiodiversidad, pues lo que interesa realmente es comprender ¿cómo integrar los diferentes conocimientos y prácticas que realmente salvaguarden la agrobiodiversidad en América Latina?

Otro desafío puntual que enfrenta la agrobiodiversidad en la región, es la intersectorialidad necesaria para generar políticas de sistemas alimentarios. Un ejemplo de esto son las consecuencias que pueden generar la promoción del cultivo de variedades nativas y razas criollas en los sistemas productivos, sin articularlas con estrategias comerciales para el consumo de estos alimentos en las dietas y los mercados regionales. Lo anterior es un reto compartido entre los sectores agrícola, de salud, cultura y de medio ambiente.

Finalmente, la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad en América Latina, recobra un interés estratégico internacional, al tratarse de territorios donde existe una interseccionalidad entre la megadiversidad biológica y la riqueza cultural de sus pueblos originarios y afrodescendientes. Esta cualidad, permite acceder a los conocimientos y prácticas ancestrales que han preservado las culturales milenarias, y quienes a través de los siglos, lograron domesticar y reproducir importantes especies vegetales como el maíz, la papa, la yuca, el cacao, el algodón, el frijol, la calabaza, el aguacate, el tomate y el chile. Pero por otro lado, al ser una región con tanta riqueza natural, también se encuentra amenazada por enormes intereses económicos que buscan apropiarse de los bienes naturales mediante la privatización del uso, acceso y aprovechamiento de la diversidad biológica.

Aún no se sabe con certeza cuál será el destino de la agrobiodiversidad en la región, pero sí es posible mencionar que si se quiere salvaguardar la agrobiodiversidad actual es preciso dialogar, debatir e intercambiar perspectivas entre todos los actores involucrados en los sistemas agroalimentarios regionales y globales, para contribuir a tomar decisiones basadas en evidencias científicas y lograr futuros más sostenibles para todos los seres humanos y no humanos.

Comments (0)